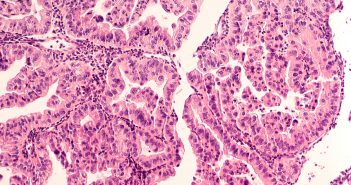

Cancer épithélial de l’ovaire

Le cancer épithélial de l’ovaire est la cause la plus fréquente de décès par cancer gynécologique en 2015. Typiquement, le diagnostic est porté chez des patientes post-ménopausées ayant présenté pendant quelques mois une symptomatologie de douleur et distension abdominale.

À ce stade, la plupart des patientes présentent une maladie avancée (stade FIGO III) pour laquelle le traitement de référence reste l’association d’une chimiothérapie cytotoxique à base de sels de platine et d’une résection chirurgicale ultraradicale. Même si ce traitement peut être curatif, notamment en cas de stade limité, la plupart des patientes vont développer des récidives avec des intervalles libres de plus en plus courts. Pour les patientes ayant une sensibilité aux sels de platine, la maladie peut être contrôlée souvent plus de 5 ans.

Les thérapies ciblées, comme les anti-angiogéniques et les inhibiteurs de PARP ou Poly(ADP-ribose) polymerase-1, offrent des perspectives d’amélioration de survie. Les dépistages systématiques en population générale, dont l’objectif serait de permettre un diagnostic plus précoce, restent à ce jour sans bénéfice démontré.