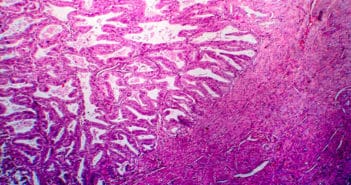

Le Syndrome de Lynch et le gynécologue

Le syndrome de Lynch est un syndrome héréditaire de transmission autosomique dominante qui prédispose principalement au cancer du côlon, mais aussi, chez la femme, au cancer de l’endomètre et de l’ovaire. Le diagnostic s’appuie sur des critères personnels et familiaux qu’il faut savoir identifier.

Récemment, les recommandations de traitement des cancers de l’endomètre ont vu apparaître des tests moléculaires tumoraux au diagnostic afin de classer les tumeurs. Il est donc important de savoir interpréter ces tests pour orienter au mieux les patientes. Le rôle du gynécologue va donc être central, tant dans le diagnostic que dans le suivi des femmes à risques.