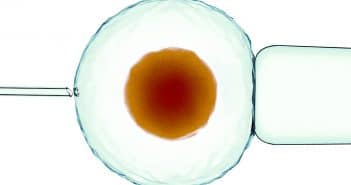

Le futur de l’AMP en France

La Loi Bioéthique interroge la pratique médicale à l’aune de nos principes éthiques [1]. À l’heure de la rédaction de cet article, le projet de loi relatif à la bioéthique en est au stade de “petite loi”, soit un état en cours de discussion par débats parlementaires. Les avancées essentielles proposées en sont : la définition des conditions d’accès à l’assistance médicale à la procréation (AMP) mais aussi de la composition des équipes pluridisciplinaires de prise en charge, la reconnaissance de tous les modèles familiaux dans un cadre maîtrisé, la reconnaissance et la sécurisation des droits des enfants nés d’AMP, avec notamment la possibilité d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par l’enfant issu de don, la protection de la fertilité par l’ouverture à l’autoconservation gamétique.