Quoi de neuf pour les tests de fertilité féminins en 2025 ?

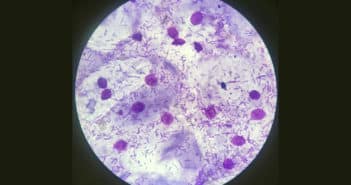

Les tests de fertilité ont pour but de détecter les obstacles potentiels à la conception naturelle. À l’origine, ils sont circonscrits à l’exploration de l’infertilité et leur objectif est d’orienter les décisions professionnelles en matière d’assistance médicale à la procréation. Aujourd’hui, ils offrent de nouvelles perspectives pour l’évaluation et la gestion de la fertilité féminine. Les avancées dans ce domaine, telles que l’échographie 3D, mettent en lumière l’importance d’évaluations personnalisées en complément des initiatives d’information et de sensibilisation publiques qui jouent un rôle crucial dans la prévention de l’infertilité. Ces innovations, tel le Fertility Check Up (FCU), permettent une mesure plus complète de la fertilité féminine avec le bilan de la réserve ovarienne, de la perméabilité tubaire et de l’état utérin. Ces outils contribuent à une meilleure prévention de l’infertilité et à des conseils personnalisés pour les femmes en âge de procréer. L’éducation et l’information restent essentielles pour sensibiliser le public aux réalités de la fertilité humaine. Cet article explore les dernières innovations et les stratégies émergentes pour améliorer les tests de fertilité et leur accès.